1. 昇格審査における論文の重要性

このため、論文は単なる評価として以上に、候補者が企業の未来をどれだけ導けるかを示す重要な役割を果たします。

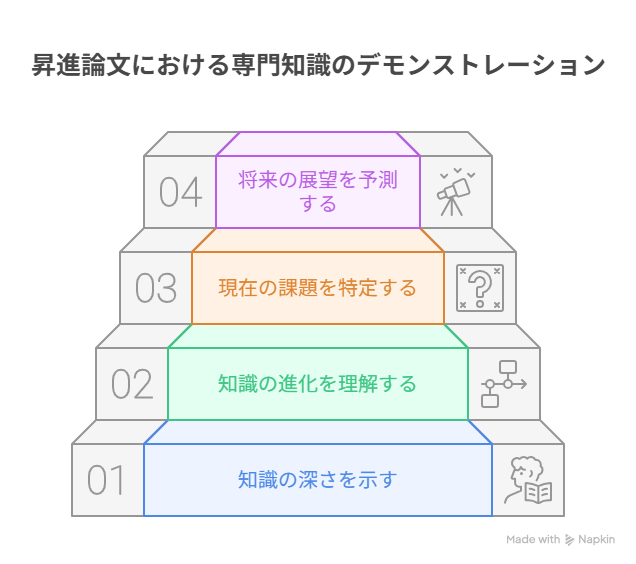

まず第一に、論文は候補者の専門的知識とその応用力を測る基準となります。昇格の際に提示されるテーマについて、候補者は深い理解を示さなければなりません。これは、単なる知識の羅列を超え、課題への独自の視点や解決策を示すことを含みます。ここで、候補者がどの程度その分野に熟知し、最新のトレンドや課題について理解しているかが問われます。

次に、論文作成においては論理的思考力と表現力が不可欠です。明確な構成に基づき、読者を納得させる内容が求められます。問題提起、考察、解決策、そして結論というフレームワークを用い、流れるような文章で伝える力が試されます。また、文章の正確性や文法の適切さも信用性に関わる重要な要素です。

さらに、論文には自身の主張を支持するための具体的な実例やデータが必要です。これにより、論文はより信頼性を増し、説得力が強化されます。データやケーススタディを引用することは、自身の意見を裏付けるための客観的な証拠を提供し、評価者に対して納得感を与えます。

昇格審査の論文を書く際には、自己の強みや改善点を認識し、それらを最大限に活かすことが求められます。また、論文作成は自己アピールの手段であると同時に、内に秘めた能力を発揮する機会でもあります。

この過程を通じて、職場での新しい役割を果たすための準備を整え、自己成長の道を築くことが昇格への鍵となります。

2. 論文で評価されるポイント

多くの企業や組織では、専門的な知識と共に、テーマに関する深い理解と独自の見解が求められます。

候補者は自身の専門知識を的確に披露しつつ、最新のトレンドや課題に触れ、それに対して自分なりの考え方を提示することが期待されます。論文作成はただの情報の羅列ではなく、しっかりとした論理構築の上に成り立たせることが必要です。

明晰な構成を保ちながら、説得力のある主張が重要であり、冒頭の問題提起から結論に至るまで、的確なフレームワークに沿って展開されなければなりません。

さらに、適切な文法と表現を駆使し、スムーズで一貫性のある文章能力が求められます。このため、多くの候補者は日々の業務を超えた部分での自己研鑽を欠かさないのです。実証的な議論においては、データやケーススタディを活用し、主張の信頼性を高めます。関連する統計データや具体的な事例を示すことにより、論文の説得力を格段に強化することができます。

昇格審査の論文は、単に文章を書く作業に留まらず、候補者のビジョンを明確に表現し、自らのチームや組織に対する貢献度の高さをアピールする場ともなります。これは指導者としての資質を問われる重要な機会であり、単なる業務の遂行以上に、より高い視点での戦略的な思考が求められます。

最終的には、純粋な業務能力を超え、戦略的かつ革新的なリーダーシップを発揮できる人材になることを目指し、企業や組織はこの論文の評価を通じて未来のリーダーを見極めようとするのです。

候補者は、自分自身を徹底的に振り返り、強みを把握しつつ、改善点をさらに磨き上げることで、成長を続ける意義深いプロセスであることを忘れないでください。

そして、このプロセス自体が本人の成長とキャリアの大きなステップとなり、自己アピールの場でありながらも、未来を創造する力を育む場であるということを常に頭に置いて取り組むべきです。

3. データとケーススタディの活用

また、統計データを用いた分析を行うことで、自身の見解を裏付けることができます。具体的なケーススタディの引用は、論文をより具体的かつ実践的なものにします。例えば、特定の企業がどのようにして競争優位を維持しているのか、またその成功要因は何かについて具体的な事例を挙げることで、読者に深い理解を促すことができます。

そして、これらの事例を自分自身の状況や議論に関連付けることで、より深い洞察を示すことが可能です。さらに、データを基にした議論は、分析力の高さを評価者に示す良い機会となります。

信頼性のあるデータをもとに、どのような結論が導かれるのかを論理的に説明することができれば、論文の質は大いに向上します。

データはただ羅列するのではなく、しっかりとした分析に基づいた結論や示唆を引き出すことが求められます。結果として、データとケーススタディの活用は、論文全体の信頼性と説得力を大きく向上させる要素となります。

候補者は、自身の主張を裏付ける具体的な事例や信頼性のあるデータを適切に活用することで、評価者に対してより高い理解と納得を得られることでしょう。

4. 自己理解と成長戦略

まず、論文作成を通じて自己理解を深めることが第一歩です。あなたの強みを正確に認識し、それをいかにして昇格のためのアピールポイントに変えるのかを考えることは極めて大切です。これにより、各テーマに対する自分の考え方や取組方法を明確化し、自信を持って表現する力が養われます。

次に、自己成長の観点から改善点を理解することも欠かせません。論文作成過程で自己分析を行うことにより、どの分野でスキルアップが必要か、どのように成長を続けていくべきかを見極めることができます。これによって、論文は単なる審査を超えた、自己啓発の手段となるのです。

また、このプロセスはキャリアアップを図るための戦略策定にも役立ちます。自己理解を深め、自分のストーリーを明確にすることで、昇進後の目指すべきビジョンを描くことができます。これにより、論文作成を通して未来のキャリアパスを築く意識を持つことができます。

最後に、論文を自己アピールの場として活用する意義についても触れたいと思います。論文は、自分の能力を示すための絶好の機会であり、他者との差別化を図れる重要なツールです。自己理解と成長戦略の両方を上手く編み込むことで、ただ業務をこなすだけでない、未来のリーダーとしての資質をアピールできるでしょう。

昇格審査での論文作成は、自己成長の過程であり、それを通じてキャリアアップを目指す戦略的なステップとなり得ます。それゆえに、候補者は常に自己を高める努力を怠らず、論文作成を自身の成長物語と捉えることが重要です。

まとめ

自己成長が昇格審査の成功に直結するため、計画的な学びを続けていくことが重要です。キャリアアップを目指す方にとって論文作成は、自らの考えを整理し、他者に理解してもらうための貴重な機会です。

論文を通じて自身の業務への理解が深まり、より高次な職務に必要な知識と能力を獲得することができます。それにより、昇格後も戦略的な役割としての責任を効果的に果たすことができるでしょう。

このように、昇格審査における論文作成は、個人の成長とキャリアアップの架け橋となります。そのため、戦略的に自己のスキルアップを図ることが、将来的な成功への鍵となるでしょう。毎日の業務の中で自分の課題を見つけ、成長のチャンスを戦略的に捉える姿勢が大切です。

コメント