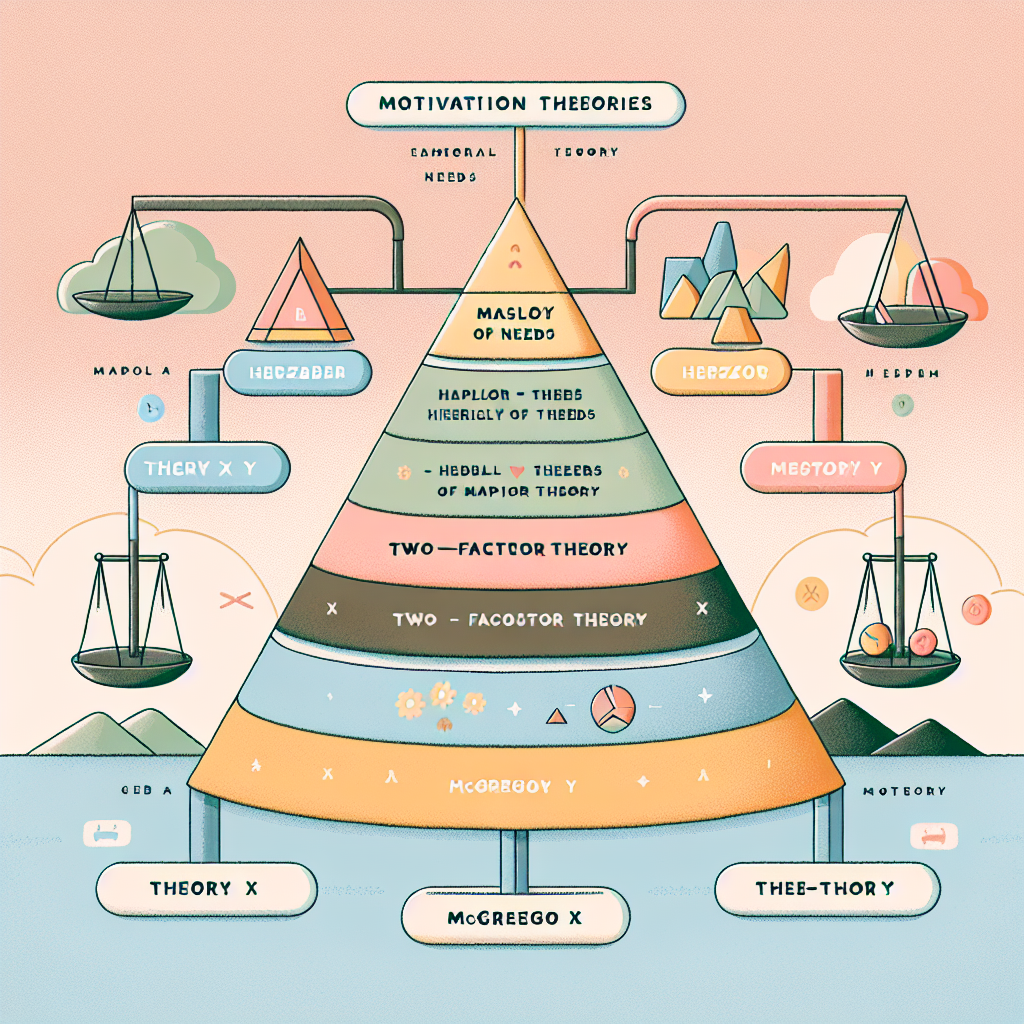

1. マズローの欲求階層理論を理解する

まず初めに人間は、生理的欲求を満たさなければならないとされています。これには、食事、睡眠、健康維持が含まれます。この基本的な欲求が満たされた状態で次に安全性の欲求が生じます。安全性の欲求とは、心と身体の安全、経済的な安定を求めるものです。

さらに次の段階で、人間は愛と所属の欲求を持ち始めます。これは他者との関係性を築き、社会的な承認を得ることで満たされます。社会的欲求が満たされると、承認の欲求が次に現れます。これは他者からの評価や尊敬を欲する段階です。

最後に、自己実現の欲求が現れます。これは自己の潜在能力を発揮し、創造的な活動を行う欲求です。

このように、下位の欲求が十分に満たされると次の高次の欲求に移行するという段階的なプロセスが、この理論の特徴です。モチベーションを高めるためには、この階層の順序を理解し、どの段階でどの欲求が不足しているのかを把握することが重要です。

この理論は、特に職場や教育の場で、個人のモチベーションを引き出すための有用なツールとなります。人間の欲求を階層的に理解することで、効果的なコミュニケーションやモチベーションの向上に役立つため、多くの分野で活用されています。

2. ハーズバーグの二要因理論を活用する

例えば、達成感や認識、仕事そのものの内容がこれに該当します。これらの要因が充足されると、人はより創造的になり、仕事に対する情熱が増す傾向にあります。

一方、衛生要因は、仕事の不満を防ぐために必須な条件として位置付けられます。給与や職場の物理的条件、人間関係などがここに含まれます。これらの要因が欠けている場合、不満が生じやすくなり、モチベーションの低下につながる可能性があります。

すなわち、衛生要因はモチベーションを直接的に向上させるわけではありませんが、不満を和らげることで、仕事のパフォーマンスを維持する役割を果たします。

この理論を効果的に活用するためには、まず職場環境と個々の役割を見直し、動機付け要因を強化することが求められます。例えば、社員の成果を正当に評価し、認識するシステムの導入や、仕事内容に挑戦的な要素を加えることで、動機付けを高めることができます。

また、衛生要因に関しては、職場の基本的な条件を整え、不満の種を取り除くことが重要です。職場環境の改善や適切な給与制度の導入などが挙げられます。

ハーズバーグの二要因理論は、長期的な視点での組織の成長にも寄与します。個々の要因を理解し、それぞれの職場に適した方法で取り入れることで、持続的なモチベーションの向上と、職場全体の生産性の向上を目指すことができるでしょう。

3. マクレランドの欲求理論の応用

まず、達成欲求について考えます。この欲求は、個人が何かを達成したいと思い、挑戦的な目標を設定する動機となります。達成欲求が強い人は、自分自身を高めようとし、成功の感覚を求めるため、チームでのプロジェクトを推進する際にその力を発揮できます。こうした人材には、結果に基づくフィードバックを頻繁に提供することで彼らのモチベーションを高められます。

次に、権力欲求についてです。この欲求は、他者に影響を与えたり、組織を導くことを望む動機を指します。権力欲求が強いリーダーは、組織の方向性を定め、成果を出すための策略を立てます。この欲求を満たすためには、彼らに重要な役割や責任を与えることが効果的です。

最後に親和欲求に触れましょう。この欲求は、他者と良好な関係を築きたいという願望を示します。親和欲求の高い従業員は、チームワークを重視し、職場での人間関係を育むことに長けています。このような人材には、チームでの活動や協働を促す環境を提供し、円滑な意思疎通を図ることが重要です。

こうして、マクレランドの欲求理論は、職場環境におけるモチベーションの向上に役立ちます。個々の欲求に応じた適切な環境やフィードバックを提供することで、従業員の潜在能力を最大限に引き出すことができるのです。

4. エクスペクタンシー理論の理解と応用

さらに、期待の高低は、目標がどれだけ具体的で達成可能か、そしてその達成によってどのような報酬が得られるかによって決まります。エクスペクタンシー理論の応用は、組織や個人の目標設定において非常に有効です。

まず第一に、目標を明確で達成可能なものに設定することが重要です。この際、目標が具体的であるほど、従業員やチームのメンバーは自分の努力がどのように組織やプロジェクト全体に貢献するのかを理解しやすくなります。

また、報酬の透明性も重要な要素です。報酬制度が公正かつ一貫して適用されるかどうかが、個々のモチベーションに直接影響を与えます。したがって、努力に見合った報酬が得られることを確実にするためには、定期的なフィードバックや評価を導入することも有効です。

エクスペクタンシー理論を活用する際には、個々の期待値を理解し、それに応じたモチベーション戦略を立てることが求められます。例えば、従業員の期待に沿ったスキルアップやキャリアパスの提供は、彼らの職務に対するモチベーションを高める要因となります。このように、エクスペクタンシー理論は、マネジメントや組織開発において非常に有効なツールとなります。

5. 自己決定理論で内発的動機を高める

この理論によると、人は自らの選択によって行動を開始し、それに対する責任を持つときに最も動機づけられます。自律性の尊重は、自己決定感を高め、結果として持続的なモチベーションをもたらします。

また、能力の充実感も重要です。自身のスキルや知識を成長させ、それらを活用することで、目標達成の達成感を味わうことができます。この達成感がさらなる成長を促進し、より複雑な目標に取り組む意欲を高めるのです。

関係性の充足も無視できない要素です。人間は社会的な生き物であり、他者とのつながりの中で自己の価値を確認します。職場や学習の場での充実した人間関係は、内発的動機を強化し、ストレスの軽減や仕事への満足感を高める助けとなります。

職場環境においては、自己決定理論の要素を意識して改善することで、社員の内発的動機を高めることが可能です。経営者や管理職は、社員が自律的に仕事を進められるように、柔軟なルールの導入や、能力開発の機会を提供することが大切です。組織全体で関係性を培う文化を作ることで、結果的に高いパフォーマンスを発揮することができるでしょう。

内発的動機を重視した職場づくりは、短期的な成果追求だけでなく長期的な成長をも見据えた戦略と言えます。したがって、組織や個人の双方にとって、持続可能な発展を促進するための鍵となるのです。

最後に

例えば、ある文化では個人の成功が最も重要とされる一方、別の文化では共同体の幸福が重視される場合があります。こうした文化的違いは、理論的に動機付けを考える際にも考慮する必要があり、それによって効果的なモチベーションの方法が異なってくるのです。

結局のところ、私たちがどのような行動をとるかは、個々の価値観や背景に深く根付いています。それを理解し、適切に対応することが、持続的なモチベーションを維持するための鍵となるのではないでしょうか。

コメント